Cattedra di San Giusto

La democrazia alla prova del futuro:

l’Università, scuola di partecipazione alla vita civile

prof. Roberto Di Lenarda

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Cattedrale di San Giusto, 21 febbraio 2024

Prima di iniziare, desidero ringraziare di cuore Sua Eccellenza Monsignore Enrico Trevisi, don Sergio Frausin e il collega e amico Giovanni Grandi con cui in molte occasioni ci siamo confrontati anche su questi temi nei mesi passati.

La domanda che reputo centrale in questa riflessione è “Cosa fa, e cosa può fare l'università per sostenere la partecipazione delle persone alla vita pubblica? Cosa fa per alimentare in questo modo la stessa vita democratica?”

Partirei da alcune considerazioni che nascono da questo interrogativo, che indubbiamente provoca me e la comunità accademica triestina in modo particolare, trovandoci nell’anno delle celebrazioni per il centenario dell’Ateneo. Lo sguardo sulla ricorrenza non vuole però essere autocelebrativo: intendo proporre un ragionamento sul valore che tutto il sistema universitario può rappresentare per la democrazia; tuttavia, è anche vero che le celebrazioni spesso aiutano a comprendere e a comunicare meglio tutte le cose che sono state fatte e che si stanno continuando a fare. Della ricchezza dell’università di Trieste, come ho avuto modo più volte di constatare, troppo spesso si conosce poco, anche forse per una naturale ritrosia, in parte penalizzante, a porre la dovuta attenzione alla comunicazione di quanto viene realizzato all’interno della nostra istituzione.

È naturale, nell’attuale congiuntura, che il buono faccia meno notizia di tutto quello che non funziona, ma non vuol dire che questo non ci sia e che non sia, spesso, prevalente. Farlo emergere, almeno in occasione di grandi ricorrenze, pur doverosamente con garbo e equilibrio, consci che si può e si deve sempre fare di più e meglio, non significa dire o sbandierare quanto bravi si è. Significa piuttosto ricordare che la nostra storia civile è fatta dall'impegno, spesso meno visibile e più ordinario, di molte persone. E questo vale senz'altro anche per l'Università.

Se ogni tanto ci fermiamo a celebrare qualcosa, è proprio perché c'è un’ordinarietà meno appariscente, ma molto spesso costruttiva, che va conosciuta e riconosciuta, proprio per capire meglio su quale base ci si può fondare. Il celebrare ha perciò senso nella misura in cui può aiutarci a guardare al futuro con una più precisa consapevolezza delle sfide e, insieme, delle risorse a disposizione e quindi delle potenzialità che non devono essere colpevolmente autolimitate.

In fondo, anche la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia vive in questa occasione del 2024 una dinamica simile: è la cinquantesima edizione, dopo più di un secolo di vita. E credo che la scelta di puntare a un dibattito sullo stato di salute della democrazia sia una scelta che invita tutti a rivolgere lo sguardo soprattutto al futuro, a quel che ognuno di noi può fare per prepararsi ad esso per renderlo migliore.

In questo, è chiaro che l'università non può non sentirsi interpellata: in ogni epoca gli atenei sono stati il luogo di incubazione del futuro. Questo per un motivo semplice, che precede anche il fatto stesso di essere la sede della ricerca e il motore dell'innovazione: l'università è incubazione del futuro perché la frequentano, vi crescono e vi maturano i protagonisti del futuro, le nuove generazioni, che contribuiscono in un circolo virtuoso, a modellarla e a renderla sempre moderna e al passo con i tempi e le esigenze della società.

Università come incubazione del futuro

Mi piace utilizzare la parola “incubazione” così come la intendiamo anche in ambito biomedico in senso fisiologico e non patologico: ciò che è in incubazione esiste già, ma per crescere ha bisogno delle nostre attenzioni e delle condizioni ideali. Il prezioso e il fragile spesso coincidono, e occorre prendersene cura proprio perché quel che già c’è oggi possa progressivamente esprimere al meglio le proprie potenzialità domani.

Dire che c’è un oggi in vista di un domani non significa dilazionare i tempi del coinvolgimento e della partecipazione delle giovani generazioni: prendiamo l'oggi e il domani esattamente per quello che significano e indicano, e cioè un procedere day by day, in una crescita costante, tanto di maturazione quanto, appunto, di protagonismo.

Il futuro in incubazione è molto consistente: nell'anno accademico 2022/23 gli iscritti all'università in Italia sono stati più di 1.900.000. 1.900.000 ragazze e ragazzi impegnati nel formarsi come futuri professionisti e, simultaneamente, nell'espandere la loro capacità di confrontarsi criticamente con un mondo che cambia in modo vorticoso. Parliamo di poco meno di 2 milioni di adulti, che hanno davanti a sé un tempo dedicato alla loro crescita che è anche un tempo dedicato alla crescita del Paese, e non solo dal punto di vista economico o tecnologico.

Il tempo dello studio: l’Università come opportunità di crescita personale e di crescita sociale

Il tempo dello studio è un tempo prezioso non solo a livello personale, ma anche a livello civile. Mi ha fatto riflettere una recente intervista del vice rettore dell'università cattolica di Betlemme in cui raccontava la situazione, comprensibilmente molto difficile, in cui si trovano ad operare. Sottolineava che la formazione, la possibilità di sviluppare un accesso critico alle informazioni e l’opportunità di confronto offerta dall’inserimento in una comunità scientifica, sono le principali premesse su cui puntare proprio per realizzare la pace, pace che in quelle terre è certamente attesa dai più, ma soprattutto dalle giovani generazioni.

E mi colpiva il fatto che il ritardo e gli ostacoli del percorso verso la pace li attribuisse proprio al fallimento degli adulti. Un fallimento che consiste anche nella scarsa attenzione per il valore dello studio o, ancora più precisamente, per il valore che un tempo della vita dedicato allo studio e alla ricerca, può avere nei processi di dialogo e di pacificazione.

La pace, la democrazia e la possibilità per tutti e per tutte di dedicare del tempo alla formazione superiore sono tra loro strettamente legate.

Lo capiamo anche da altri scenari. Tra i passi indietro nella vita sociale e politica a cui abbiamo nuovamente assistito in Afghanistan, dopo il ritiro del maggio 2021 delle forze statunitensi, c’è il ritorno dell’esclusione delle donne proprio dai percorsi di formazione . È la tragica cartina al tornasole del fatto che i regimi illiberali sono, paradossalmente e tragicamente, più consapevoli di noi del valore trasformativo della cultura e dello studio.

Ma se risaliamo ad altre stagioni storiche, troveremo ulteriori testimonianze che ci ricordano come la capacità di lottare per la dignità umana sia sempre legata ai percorsi di formazione, di conoscenza, alla difesa della libertà di pensiero, della libertà di parola.

Nel 1983 Alexandr Solženicyn, un testimone della resistenza dell'umanità nei gulag sovietici, ha incontrato una platea di giovani, raccolti a Windsor per ascoltarlo. Tra le altre cose, ha detto queste parole, molto forti:

«La vostra istruzione sarà mal impiegata se non saprete formarvi uno sguardo spirituale, una posizione personale spirituale».

Mi pare un modo originale per indicare quello che noi più spesso chiamiamo “spirito critico”, e che giustamente consideriamo uno degli obiettivi e uno dei frutti dell’istruzione e della formazione. È la capacità di interrogarsi sul mondo, sul senso del vivere, sul senso della giustizia, una capacità che deriva anche dallo studio e dalla cultura. Proprio in questi giorni abbiamo letto alcuni stralci dell’ultima lettera scritta da Alexei Navalny, che si chiude con un invito, in cui mi pare risuoni il senso delle parole di Solženicyn, essendo entrambi accomunati dall’esperienza della dissidenza, dell’impegno per la libertà di espressione, di pensiero, nonché da quella, terribile, della reclusione nei gulag siberiani. Navalny ha scritto al suo corrispondente: «In quarantena ho detto: portatemi qualcosa dalla libreria. E ho avuto anche Tolstoj e Delitto e castigo. Bisogna leggere i classici!».

Solženicyn aveva intitolato il suo discorso “Non aspirate a una vita facile”, quasi ad ammonire che la facilità delle condizioni di vita alle volte (o spesso?) rischia di assopire lo spirito critico.

Mi sembra che non dovremmo ignorare le lezioni sul senso della cultura e dello studio che ci giungono proprio dai luoghi in cui la vita è particolarmente difficile e la vita democratica è ridotta a una formalità, proprio perché ci ricordano quanto la libertà sia legata alla cultura, alla capacità di ascoltarsi, di dialogare, di trarre il meglio dalla pluralità.

Ne traiamo che le pratiche di cura del sapere e della ricerca non sono soltanto una questione di crescita di conoscenza: lo studio e la ricerca creano occasioni di incontro, sono una pedagogia ordinaria del reciproco ascolto, del confronto, della condivisione di idee e progetti su ciò che, con il sapere stesso, si potrebbe fare.

Lo sviluppo dei talenti personali per una restituzione sociale

I luoghi in cui si assiste a un collasso della convivenza civile ci ricordano quanto il tempo dedicato, insieme ad altri, allo studio assolva una funzione di sviluppo sociale e politico fondamentale.

È però una consapevolezza che ritroviamo anche tra le pieghe della nostra stessa Costituzione, in particolare nella seconda parte dell'articolo quarto, che recita così:

«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Mi piace pensare – e sono sinceramente convinto che sia così – che l'università e l’alta formazione siano esattamente il contesto che consente ai cittadini di formarsi per adempiere al meglio a questo dovere, che è, evidentemente, un dovere di morale sociale.

La Costituzione ci richiama a pensare la partecipazione come un movimento contributivo, come una attitudine doverosa ad attingere al paniere delle proprie risorse personali, in cui rientrano senz’altro le competenze che si acquisiscono nel corso degli studi, per metterle in modo originale al servizio di tutti.

C’è quindi anche una destinazione sociale dello studio, una destinazione sociale per quelle stesse competenze che sono in incubazione in ciascuno e su questo vorrei porre ora l’attenzione.

Quando, quasi quotidianamente, ci poniamo il problema dell'orientamento, capita spesso di insistere sull’importanza dello sviluppo dei “talenti” di ciascuno: riconosciamo cioè che ogni persona può dare il meglio di sé anzitutto se è ben accompagnata alla scoperta delle proprie inclinazioni e capacità. Scoprire il proprio talento è uno dei compiti più entusiasmanti che si aprono al termine della stagione dell'adolescenza, e aiutare i giovani a farlo rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti i formatori.

È attraverso la scoperta dei propri talenti che può via via maturare anche la comprensione della propria stessa vocazione. Ma una vocazione non si esaurisce – questo forse talvolta omettiamo di sottolineare – nella costruzione del successo personale.

Quando parliamo di una persona in cui riconosciamo un talento diciamo spesso che “ha un dono”. Nella cultura contemporanea siamo portati ad associare il successo e la riuscita soprattutto al merito, ma proprio il linguaggio comune ci ricorda che anzitutto si parte da “un dono”. Ci ricorda che l'impegno personale non ci porterebbe da nessuna parte o lo farebbe con molta meno efficacia, risultati inferiori, raggiunti con maggiore fatica e sofferenza e, in ultimo, minore soddisfazione, se non si innestasse su qualcosa che nessuno di noi ha scelto, per cui nessuno di noi ha lottato, ma che tutti abbiamo appunto ricevuto: le capacità, le inclinazioni, le attitudini, ma anche l’educazione e l’esempio familiare.

I talenti, che nella formazione universitaria ci impegniamo a far fiorire, vanno colti anche nel loro aspetto di dono ricevuto, di cui prendersi cura.

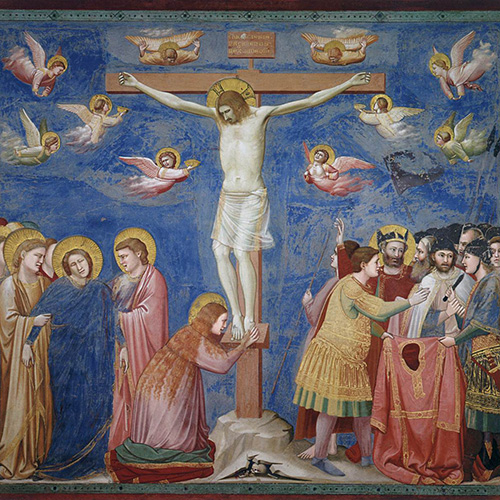

Ce li presenta così, in fondo, la famosa parabola del Vangelo di Matteo (25,14-30) da cui l'immagine è tratta. La parabola inizia proprio raccontando di una distribuzione di ricchezza, che precede ogni impegno e merito, e parla di un mandato a vivere un tempo di investimento, perché quei talenti possano diventare generativi.

Se volessimo per un istante ritornare con più attenzione su quella fonte, troveremo anche che tutto ciò che è frutto del buon investimento non è destinato al successo personale, all'incremento del proprio patrimonio, ma è destinato alla restituzione.

Questo aspetto probabilmente disturba un po’ le nostre orecchie di contemporanei: la logica meritocratica, che è qualche cosa di diverso dal riconoscimento del merito, cui personalmente credo moltissimo, ci porta spesso a pensare che ciò che deriva dal nostro lavoro ci appartenga del tutto. Questo forse proprio perché dimentichiamo da dove siamo partiti, cioè dall'aver ricevuto.

La richiesta di restituzione, che fa colui che ha distribuito i doni, ci spiazza; eppure credo ci offra un insegnamento che risuona in termini laici proprio nell'articolo della Costituzione che ho richiamato.

Soltanto chi restituisce, e quindi adempie proprio quel dovere di concorrere ad un progresso che non è solo personale ma è appunto di tutti, sperimenta poi che quello stesso valore si riverbera sulla sua stessa vita.

L'immagine del “prendere parte alla gioia del padrone” mi pare sottolinei proprio questo riverbero. E forse lo sottolinea anche quell'ulteriore chiosa del racconto, secondo cui talenti di colui che non li ha investiti vengono riassegnati a colui che invece ha saputo farli fruttare al massimo. È probabilmente un'iperbole, che vuole sottolineare ciò che l'esperienza del contribuire al bene comune insegna: la ricchezza di ciascuno aumenta tanto più quanto viene restituita e condivisa. Per questo chi più ha restituito agli altri scopre, talvolta con sorpresa, che quello che ritorna nella propria vita è sempre sovrabbondante.

Università e restituzione: ricerca e didattica

Mi sono quindi chiesto se l’università, che appunto si incarica di far maturare i talenti, sia anche un luogo di restituzioni, un contesto che forma alla restituzione, che forma a quel dovere costituzionale che descrive l’impegno alla partecipazione alla vita civile.

Se guardiamo alle prime due missioni dell’università, la ricerca e la didattica, credo che già qui possiamo trovare esperienze importanti in questo senso.

La trasmissione del sapere, delle acquisizioni delle proprie ricerche, è una restituzione che collega le generazioni. Quello che i nostri maestri ci hanno trasmesso è stato la base per i nostri percorsi, e a nostra volta facciamo del nostro meglio, perché questo patrimonio accresciuto possa essere il trampolino per tutti gli studenti, in particolare, per quegli allievi che seguiranno una vocazione allo studio e alla ricerca.

Aggiungo però che anche la didattica è una vocazione. È una chiamata non solo a tramettere competenze, ma a suscitare altre vocazioni. Chiunque oggi insegna nell’università ha avuto un maestro, donna o uomo naturalmente, una persona che ha visto in lei o in lui una potenzialità, una persona che ha saputo accompagnare, almeno nei primi passi di un percorso accademico. Quando si è fortunati, ed io personalmente lo sono stato pienamente, si tratta di una persona che è rimasta un punto di riferimento umano e non solo scientifico per tutta la vita.

Queste persone le consideriamo Maestri con la maiuscola. Non sono rari i casi in cui il loro contributo ha superato i confini dell’accademia: è scontato qui ricordarlo, ma Giuseppe Toniolo, tra gli iniziatori delle Settimane Sociali nel 1907, era professore di Eco-nomia Politica all’Università di Pisa.

L’apertura al contesto sociale, quel concorrere al progresso materiale o spirituale della società, è perciò senz’altro una sfida da approfondire, una sfida in cui sono coinvolti docenti e studenti, maestri e allievi.

Chiedersi come accompagnare nella stagione della formazione universitaria la maturazione dei talenti, significa pertanto anche chiedersi come far sperimentare forme e modi di una loro restituzione, non solo alla comunità scientifica ma anche a quella civile.

Questo mi porta a soffermarmi qualche istante sulla cosiddetta Terza Missione dell’università.

Università e restituzione: terza missione

L'idea di una restituzione del frutto che viene dal perfezionamento delle capacità, attraverso lo sviluppo del sapere e delle pratiche, si è fatta sempre più strada nell’università. Questo ci ha permesso di comprendere meglio anche il senso di quella che è chiamata “terza missione” e che l'università di Trieste, insieme ad altri atenei, chiama oggi “impegno pubblico e sociale”.

I termini con cui indichiamo le cose ci rivelano molto anche della fatica che talvolta facciamo nel capire di che cosa si tratti. Quando parliamo delle due missioni fondamentali dell’università, la ricerca e la didattica i nomi sono chiari, capiamo di cosa si tratta. Ma come chiamare poi tutto quell'insieme di sbocchi che in effetti attestano l'impatto della ricerca e dell'insegnamento sulla vita dei territori? Possiamo sorriderci anche sopra: quando non sappiamo come chiamare qualcosa, utilizziamo semplicemente dei riferimenti a ciò che conosciamo già, nell'attesa di chiarirci le idee. Sapevamo definire le prime due missioni dell'università ma intuivamo che c'era ancora qualcosa e, in attesa del nome… l'abbiamo chiamata “terza missione”.

Il fatto che oggi la specifichiamo come un “impegno pubblico e sociale” mi fa dire che si tratti proprio di un impegno alla restituzione sul piano civile: in effetti, i talenti che accompagniamo verso la maturazione non appartengono all'università, questa li riceve per un certo tempo proprio come dei doni, che poi vanno restituiti alla società tutta, alle persone in primis, alle famiglie, ai contesti produttivi, dell'associazionismo, del volontariato… E vanno restituiti se possibile migliori, più maturi, più coscienti del proprio ruolo, dei propri limiti e di come superarli, ma soprattutto più coscienti delle proprie potenzialità per il bene comune.

Non è poi un caso che la terza missione sia oggi compresa come un impegno che coinvolge tutti gli attori di un ateneo: docenti, personale amministrativo e studenti.

Per chi vive l'università lavorativamente, la terza missione è senz'altro un modo per misurarsi come comunità proprio con la previsione dell'articolo quarto della Costituzione. La terza missione declina, per l’Università, il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, e lo fa creando iniziative di tipo istituzionale: si concorre insieme, non unicamente a titolo personale.

Per chi però vive l'università come un incubatore del proprio futuro, partecipare all'impegno pubblico e sociale nell’ottica della terza missione, credo che possa assumere una valenza educativa proprio in senso civico. Mi pare che possa essere cioè una importante palestra proprio per sperimentare l'importanza della restituzione, una restituzione che è possibile anche quando le proprie competenze sono ancora in sviluppo.

Anche questo mi sembra straordinariamente importante da sottolineare: se per restituire attendessimo di essere completi o perfetti, potremmo anche ritrovarci ad attendere tutta la vita, senza che giunga mai il momento per farlo. Invece è importante comprendere, e farlo attraverso l’esperienza, che si può restituire socialmente anche quando le proprie competenze sono in cantiere (per tutta la vita lo saranno!). La Costituzione dice “secondo le proprie possibilità”: secondo quelle di oggi, che cambieranno, auspica-bilmente crescendo, domani.

Il fatto di poter contribuire da studenti a qualche progetto, potendo contare anche sull’aiuto di chi, come appunto i docenti e il personale tecnico amministrativo, ha già affinato le proprie skills, può essere una opportunità di crescita personale e civica oltre che di cooperazione e condivisione.

Naturalmente tutto questo ci interpella come adulti, perché ci invita, o forse ci costringe, a fare i conti con la nostra disponibilità alla restituzione. E dobbiamo dircelo onestamente: fare i conti con lo stato di salute della propria generosità, della propria capacità di destinare parte del proprio impegno, del proprio tempo e delle proprie risorse al bene comune, non è facile per nessuno.

Forse dobbiamo riconoscere che quel che oggi ha bisogno di rimaturare culturalmente è proprio l'idea che la restituzione dei talenti alla comunità non sia qualcosa di residuale, qualcosa che accade soltanto se ci rimane un po’ di tempo libero. La restituzione non è qualcosa che viene dopo, semmai dovesse avanzare qualche spicciolo, dopo che abbiamo capitalizzato i proventi dello sviluppo delle capacità personali e dei team.

È un’idea che siamo capaci di trasmettere, come adulti?

Dovremmo chiedercelo.

Sviluppare azioni di terza missione credo allora che possa avere una valenza educativa di tipo civile proprio nella misura in cui sapremo metterci in gioco e coinvolgere come protagonisti della restituzione gli stessi studenti. Dovremmo cioè adoperarci perché fin dal tempo dell'incubazione dei propri talenti, fin dalla stagione in cui iniziano ad affinarsi, ciascuna persona possa già sperimentare la ricchezza che deriva proprio dal contribuire a qualcosa di comune.

Poi verrà il tempo in cui i talenti saranno maturi anche per spendersi compiutamente a livello professionale. Ma sarà importante che siano già abilitati a spendersi in senso civile e sociale. Costruire una società più cooperativa e meno competitiva, o almeno meno distruttivamente competitiva, dipende anche dalla possibilità di questi “assaggi” di partecipazione, vissuti nella prospettiva del contribuire.

La dimensione materiale e quella spirituale: una figura di coppia

Vorrei ancora soffermarmi brevemente su quell'idea costituzionale per cui il progresso debba essere inteso come qualcosa che può avvenire tanto a livello materiale quanto a livello spirituale. Queste due declinazioni mi pare possano costituire non due alternative, ma piuttosto una figura di coppia: prendo allora i due termini, che forse hanno un suono d’altri tempi, come un rinvio alla dimensione tecnologica del progresso e a quella umana della maturazione, della crescita morale e sociale.

Oggi una parola che impieghiamo spesso come sinonimo di “progresso” è “innovazione” e quando pensiamo all'innovazione siamo appunto per lo più portati a ad associarla all'ambito della tecnologia. Qui noi tutti sperimentiamo il progresso come una traiettoria non sempre lineare, ma comunque tendenzialmente crescente: quello che arriva dopo, quello che è costruito proprio sulla base delle realizzazioni precedenti, perlopiù risulta più performativo ed efficiente di quel che c'era prima.

Gli esempi non mancano, vorrei farvene semplicemente alcuni.

Pensiamo agli smartphone che hanno cambiano la vita di tutti noi: sono uno strumento ormai diffuso anche in contesti in cui altri generi di prima necessità scarseggiano e hanno soppiantato del tutto i primi dispositivi che chiamavamo telefoni cellulari.

Il dopo è senz’altro meglio del prima dal punto di vista tecnologico.

Tuttavia, non è l’unico punto di vista.

Oggi ci misuriamo con le trasformazioni che gli smartphone hanno introdotto nelle nostre abitudini sociali e relazionali, specie attraverso la diffusione dei social media: accanto ai benefici di una più ampia connessione sono comparse nuove forme di dipendenza, così come forma di manipolazione del pubblico. E non è certo un elemento secondario dal punto di vista politico. Sono cioè comparsi problemi – psicologici, sociali, politici – che prima non c’erano, e rispetto a cui ci siamo scoperti umanamente impreparati.

Oppure, pensiamo al campo dei trasporti (ne abbiamo parlato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico): il ricorso ai motori elettrici rappresenta un indubbio passo avanti rispetto ai motori a combustibili fossili che hanno accompagnato l'espansione della mobilità nel secondo Novecento. Il loro sviluppo già oggi consente di far volare oggetti di piccole dimensioni come i droni. Anche qui, lo sviluppo tecnologico, la miniaturizzazione dei componenti e dei processori è probabile che introdurrà novità significative anche nell'ambito del trasferimento delle merci.

Nel frattempo – non dimentichiamocene – già ci accorgiamo di come questi strumenti stiano giocando un ruolo crescente anche negli scenari dei diversi conflitti. Ci sono oggi possibilità di attacco e di distruzione che prima non c’erano, che rendono per molti versi l’uccidere un avversario facile come se si trattasse di un videogioco: scompare quel dramma del vis-a-vis che De André ha cantato ne La guerra di Piero. Affrontare la guerra come se fosse un videogame prima non era possibile, il fatto che ora lo sia, chiede un surplus di consapevolezza della sua atrocità, della necessità di fare ogni sforzo diplomatico per scongiurarla.

Ancora un altro esempio: in ambito medico lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta avendo un impatto sempre più significativo sulla capacità diagnostica. O ancora, osserviamo continuamente importanti progressi anche dal punto di vista dei materiali impiegati negli ausili di tipo protesico.

Anche questi sviluppi però iniziano a porre questioni significative come quella dell'integrazione tra l'uomo e la macchina, che intuiamo non possono essere affrontate semplicemente come questioni di fattibilità, ma vanno esplorate e discusse contestualmente come problematiche di agibilità e di senso. Il dibattito sul ruolo dell’umanità nella cura e sul rapporto medico-paziente ci fa riflettere sui limiti del ricorso agli algoritmi. Anche sul fronte delle possibilità di intervenire sul corpo per migliorarne le prestazioni, giustamente, si discute: il transumanesimo non è solo una faccenda accademica, pone importanti interrogativi sui limiti da rispettare nel modificare la nostra stessa fisicità.

Sempre più cioè oggi ci accorgiamo che l'innovazione rende fattibili cose e soluzioni che andrebbero illuminate con più attenzione dal punto di vista del loro senso e del loro impatto sulla nostra umanità.

Il dovere di contribuire al “progresso spirituale” ci riporta allora al dovere di sviluppare una comprensione di senso delle innovazioni che introduciamo. Ci riporta al dovere di animare un dibattito pubblico che riesca a stare al passo degli sviluppi del “progresso materiale”, per non ritrovarci in un mondo ricchissimo di strumenti e di potenzialità, ma povero di senso e, per questo, molto esposto all'aumento delle ingiustizie.

Proprio gli scenari di guerra ci avvertono che un crescendo lineare di progresso scientifico e tecnologico non è automaticamente un progresso della democrazia, della convivenza pacifica e della giustizia sociale.

La figura di coppia materialespirituale rischia cioè di infrangersi se non progredisce simultaneamente, e con lei rischiano di infrangersi proprio le condizioni che rendono lo sviluppo qualcosa di sostenibile esistenzialmente, qualcosa di rispettoso dell’umano.

Per questo rimane aperta, specie per l'università, la domanda su come contribuire alla formazione della sensibilità spirituale delle giovani generazioni. È una sensibilità che possiamo intendere proprio secondo il dettato costituzionale, come la capacità di restituire alla società un valore aggiunto in termini di meditazione sul senso delle cose, di capacità di analisi critica, di autonomia di pensiero, in termini di una capacità riflessiva che sappia ricongiungersi costantemente al senso del bene e del male.

La cinquantesima settimana sociale: un’occasione per riflettere sulla partecipazione come restituzione

Riprendiamo dunque l'interrogativo da cui siamo partiti in questa conversazione: cosa fa, e cosa può fare l'università per sostenere la partecipazione delle persone alla vita pubblica. Come può l’università alimentare in questo modo la stessa vita democratica?

Credo che l'università faccia senz'altro molto, proprio perché è un contesto in cui, piuttosto spontaneamente, si realizza quella dinamica di incubazione del futuro che ho cercato di rappresentare: la cura e la promozione dei talenti di ciascuno, di ciascun cittadino che si dedica intensivamente per una porzione del proprio tempo di vita allo studio, è qualcosa di inscritto nel DNA dell'università stessa.

L’università fa molto, mi viene quasi da dire, “senza merito”, proprio perché i talenti degli studenti di cui si prende cura le sono donati pro tempore. Il nostro stesso ateneo fa molto, lo possiamo dire con particolare soddisfazione, perché è riconosciuto tra i migliori in Italia, e questo grazie alle persone che quotidianamente rinnovano il loro impegno, spesso andando ben al di là di quanto contrattualmente richiesto.

Allo stesso tempo, se ha qualche consistenza la riflessione sulla restituzione che ho provato a ricapitolare, dobbiamo riconoscere che si può e si deve fare di più.

Forse, per attivarci maggiormente anche in questa direzione formativa a tutto campo, abbiamo bisogno di fermarci e di raccogliere stimoli che ci aiutino proprio a comprendere ciò di cui ha bisogno la nostra democrazia di oggi e di domani.

Mi auguro allora che la settimana sociale dei cattolici in Italia, che vedrà coinvolti anche alcuni dei nostri docenti tra i relatori delle piazze tematiche, possa essere un'occasione importante proprio per approfondire quei doveri civici a cui non solo come singoli, ma anche come istituzioni, dobbiamo dedicarci per mantenere pulsante il cuore della democrazia.

Lo dobbiamo, in primis, ai nostri giovani.