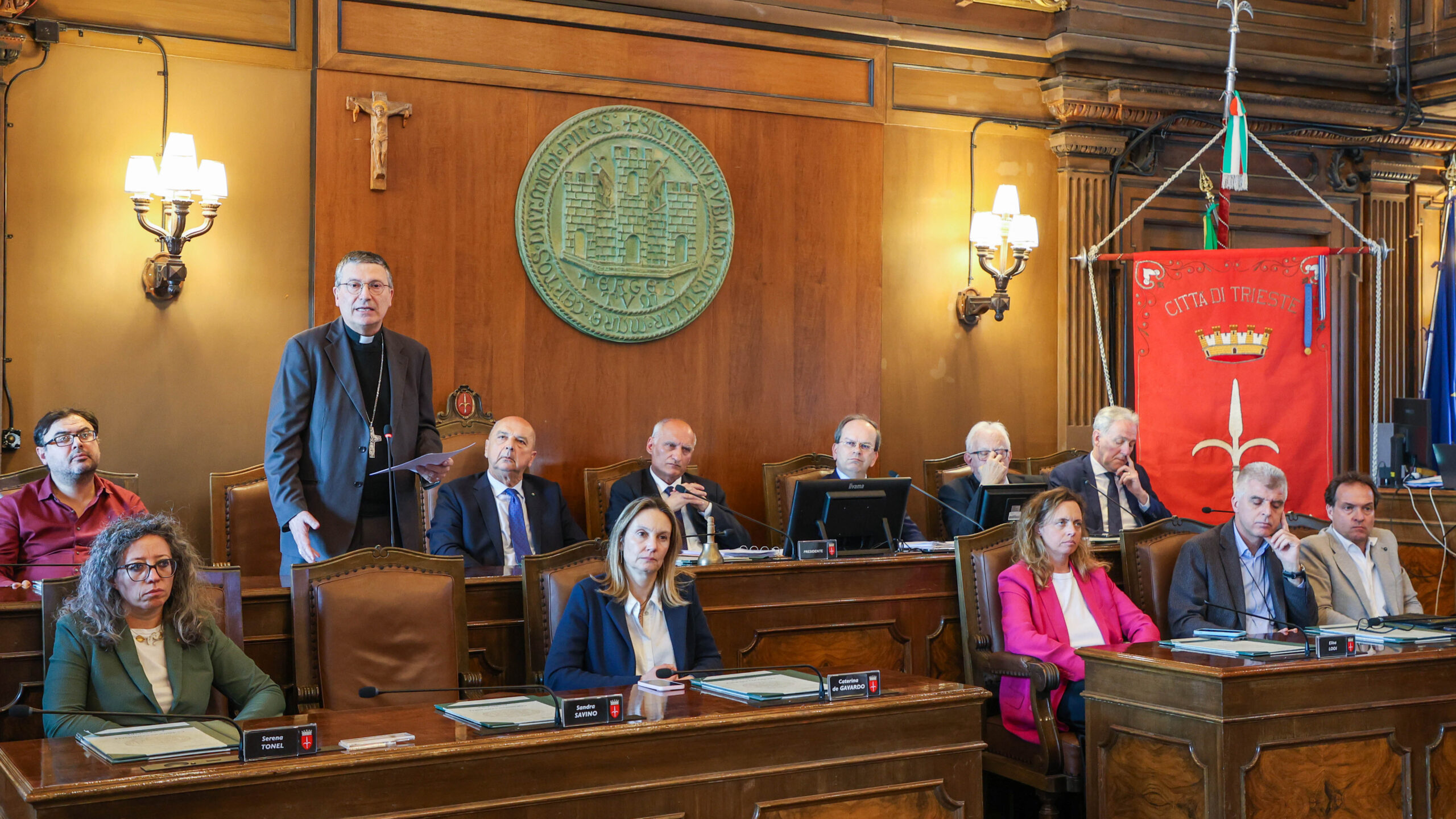

Commemorazione di Papa Francesco in Consiglio Comunale

Ringrazio per questo momento. E sono onorato di essere qui con voi a fare memoria di papa Francesco. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca e il Sindaco Roberto Dipiazza e ciascuno di voi. Uno per uno.

Concordo con Susanna Tamaro (Corriere della sera 24-04-25) che l’enciclica Dilexit nos (la sua ultima enciclica) può essere considerata il testamento spirituale di Papa Francesco.

Leggendo Dilexit nos ritroviamo quel tono intimamente colloquiale che è stato il segno del suo pontificato: profonde citazioni teologiche si fondono con affettuosi ricordi personali, come quello della nonna che, per Carnevale, faceva le frittelle ricordandogli che le chiamavano «bugie» perché sembravano grandi ma non avevano niente dentro.

Non è forse questa la dimensione della nostra società contemporanea? La falsificazione dell’umano? Una società che dà solo risposte, e le dà con protervia, è una società che nega la dimensione più profonda della vita, impedendo di far emergere, come ricorda papa Francesco «le domande che contano. Chi sono veramente, che cosa cerco, che senso voglio che abbia la mia vita, per quale scopo sono in questo mondo? Tutte domande che portano al cuore».

E Susanna Tamaro ancora a commentare:

Se l’uomo non è relazione, che cos’è? È disperazione e autodistruzione.

Disperazione e autodistruzione su cui i blandi moralismi che vengono sventolati dai media hanno al massimo l’effetto di un panno caldo. È della consolazione che l’uomo ha bisogno, è dell’ascolto, dell’assenza di giudizio, dell’accettazione della propria fragilità, della possibilità di piangere sapendo che qualcuno accoglierà le sue lacrime perché solo queste lacrime possono trasformarsi in un’acqua vivificante.

Il Papa di tutti è il Papa che non ha dato ragione a tutti ma ha saputo parlare e porsi in ascolto di tutti. Claudio Magris ha annotato (Corriere della sera 24 aprile 2025): “il Pontefice ha parlato da pari a pari con chi condivide la sua fede e con chi non può farla propria ma non può non sentirne la grandezza”.

In un’epoca di polarizzazioni estreme dove il dialogo è invocato ma non praticato, dove l’ascolto è una nostalgia e un bisogno ma una merce rarissima, papa Francesco è stato spesso spettatore di divisioni e guerre non solo geo-politiche ma anche di tensioni intra-ecclesiali. Non vanno enfatizzate (ci sono sempre state) ma l’amplificazione del mondo digitale rende fastidiosa la rincorsa al capro-espiatorio o alla strumentalizzazione di segmenti del magistero di Francesco isolandoli dall’insieme. Ogni esponente politico può ritrovarsi in qualche aspetto del suo magistero come pure essere in contrasto con altri.

Anche in quest’aula ci sono prospettive antropologiche e politiche differenti.

Questo ci deve rendere consapevoli che non dobbiamo usarlo per scopi partitici, ma piuttosto per quella ricerca che tutti siamo chiamati a compiere riguardo alle domande essenziali sulla dignità umana, soprattutto riguardo a chi è preda della cultura dello scarto in questa globalizzazione dell’indifferenza, per usare sue espressioni.

Invito ad accettare intellettualmente le provocazioni senza scansarle a priori perché non rispondenti al proprio programma partitico. Esse sono a partire dalla sconvolgente novità che è Cristo, il Dio che assume l’umano e scompiglia le carte per rivelarsi e dare luce anche ai derelitti, agli sconfitti, ai peccatori (ai colpevoli), ai detenuti, ai migranti, ai vecchi, ai malati, ai giovani, alle famiglie...

Papa Francesco ha avuto una grande capacità comunicativa, anche attraverso gesti, viaggi, parole che lo hanno portato a scalfire le prudenze diplomatiche, ad avere un linguaggio diretto e antiretorico, talvolta a dover fare precisazioni e rettifiche per ciò che appariva così misericordioso tanto da scavalcare in nome della pastorale alcune sistematizzazioni dottrinali (che tuttavia vanno studiate per distinguere le forme transitorie dal contenuto irrinunciabile).

Per Lui la priorità era non togliere lo scandalo di Gesù, il Figlio di Dio, che è venuto a rivelare la misericordia del Padre, la vicinanza di Dio a questa umanità sofferente. Ed ecco a seguire le sue orme nell’accostare tutti, fino ad andare ad aprire una Porta santa nella Repubblica Centrafricana o a Rebibbia o a scegliere come primo viaggio quello a Lampedusa. Una misericordia che necessariamente deve suscitare stupore, e solo poi la mediazione e la concretizzazione dottrinale o se volete politica. Il suo impegno per la pace, per la salvaguardia del creato, per il dialogo ecumenico e inter-religioso, per l’accoglienza dei migranti, per la dignità dei carcerati, per la difesa dei nascituri, per la cura dei malati inguaribili, ma anche per una chiesa rinnovata e dunque più sinodale, più missionaria, capace di rimettersi in discussione riguardo alla piena corresponsabilità delle donne, di essere più capace di accompagnare e integrare i divorziati risposati, di aprire la riflessione sul difficile capitolo dell’orientamento sessuale… sono tutti ambiti in cui abbiamo colto la sua spinta profetica ma anche i suoi insuccessi, il suo avviare processi senza concludere con risultati che portassero a vincitori soddisfatti. Il suo è stato il cammino di un pastore in mezzo al popolo, cogliendone ansie e speranze, talvolta davanti per indicare una via da esplorare e su cui valeva la pena immettersi senza paura, ma poi è stato il pastore che cercava di non rompere il dialogo con nessuno, perché nessuno poteva essere considerato perso, abbandonato.

Siamo a celebrare un Papa che nel nome del Vangelo, seguendo le orme di Cristo, affascinato dal suo modo di essere accanto ai poveri, agli ammalati, agli esclusi, ai bambini, alle donne, ai peccatori… fino all’ultimo nei giorni della settimana santa si è speso nella prossimità ai malati, ai carcerati, nell’effondere su tutti la benedizione di Dio.

Il Cristo fino all’ultimo si è fatto accanto ai malfattori perché potessero fare esperienza della sua compagnia. E appena prima a sperimentare l’umiliazione dell’abbandono degli apostoli, del loro tradimento, delle ripetute cadute. Così si è mostrato papa Francesco. E in quel Cireneo che è obbligato a portare la sua croce c’è papa Francesco che respira dell’alito sofferente di Cristo, che si veste della sua umiliazione, che si sporca con il suo sudore e con il suo sangue.

Mi piace riprendere le parole del Card. Zuppi (omelia del 23 aprile 2025):

Oggi sentiamo Papa Francesco che si affianca, come ha fatto, nel nome di Gesù ai credenti spenti di entusiasmo e dalla paura. Ci ha fatto vedere, anche fino alla fine, come seguire la strada di Gesù è donarsi, individuare i luoghi dove è umiliato per trovarvi gioia. E ci ricorda di essere nella gioia, come nel suo ministero ha sempre indicato.

A voi, cari nostri amministratori e politici, ripropongo alcune espressioni di quanto ci ha detto qui a Trieste, nel suo discorso ai delegati della Settimana sociale dei cattolici: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. Lascio così ancora a Lui la parola, sia riguardo alla democrazia pensata come a un cuore infartuato, sia quando incoraggia la partecipazione e dunque fa riferimento a un cuore risanato:

Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c’è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Questo è la cultura dello scarto. Il potere diventa autoreferenziale – è una malattia brutta questa –, incapace di ascolto e di servizio alle persone. Aldo Moro ricordava che «uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità» [4]. La parola stessa “democrazia” non coincide semplicemente con il voto del popolo; nel frattempo a me preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare. Cosa significa quello? Non è il voto del popolo solamente, ma esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare. E la partecipazione non si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va “allenata”, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche…

E poi, dopo aver ammonito che le ideologie sono seduttrici, cioè imbrigliano la nostra libertà, proseguiva parlando di un patrimonio da valorizzare:

A tale scopo rimangono fecondi i principi di solidarietà e sussidiarietà. Infatti un popolo si tiene insieme per i legami che lo costituiscono, e i legami si rafforzano quando ciascuno è valorizzato. Ogni persona ha un valore; ogni persona è importante. La democrazia richiede sempre il passaggio dal parteggiare al partecipare, dal “fare il tifo” al dialogare.

Papa Francesco a insistito sulla necessità di risanare i cuori, e per far questo a indicato la via della creatività dentro i vissuti delle nostre comunità.

Se ci guardiamo attorno, vediamo tanti segni dell’azione dello Spirito Santo nella vita delle famiglie e delle comunità. Persino nei campi dell’economia, della ideologia, della politica, della società. Pensiamo a chi ha fatto spazio all’interno di un’attività economica a persone con disabilità; ai lavoratori che hanno rinunciato a un loro diritto per impedire il licenziamento di altri; alle comunità energetiche rinnovabili che promuovono l’ecologia integrale, facendosi carico anche delle famiglie in povertà energetica; agli amministratori che favoriscono la natalità, il lavoro, la scuola, i servizi educativi, le case accessibili, la mobilità per tutti, l’integrazione dei migranti. Tutte queste cose non entrano in una politica senza partecipazione. Il cuore della politica è fare partecipe. E queste sono le cose che fa la partecipazione, un prendersi cura del tutto…

La fraternità fa fiorire i rapporti sociali; e d’altra parte il prendersi cura gli uni degli altri richiede il coraggio di pensarsi come popolo. Ci vuole coraggio per pensarsi come popolo e non come io o il mio clan, la mia famiglia, i miei amici. Purtroppo questa categoria – “popolo” – spesso è male interpretata e, «potrebbe portare a eliminare la parola stessa “democrazia” (“governo del popolo”). Ciò nonostante, per affermare che la società è di più della mera somma degli individui, è necessario il termine “popolo”», che non è populismo. No, è un’altra cosa: il popolo. In effetti, «è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non si ottiene che diventi un sogno collettivo». Una democrazia dal cuore risanato continua a coltivare sogni per il futuro, mette in gioco, chiama al coinvolgimento personale e comunitario. Sognare il futuro. Non avere paura.

Non lasciamoci ingannare dalle soluzioni facili. Appassioniamoci invece al bene comune. Ci spetta il compito di non manipolare la parola democrazia né di deformarla con titoli vuoti di contenuto, capaci di giustificare qualsiasi azione.

La democrazia non è una scatola vuota, ma è legata ai valori della persona, della fraternità e anche dell’ecologia integrale.

E da ultimo riporto un passaggio che mi piacerebbe sentissimo come particolarmente rivolto a Trieste, a noi, alla politica tutta oltre ogni schieramento, e anche alle religioni di Trieste, superando ogni incomprensione. Proprio per la nostra storia siamo chiamati a diventare una città che sa rilanciare e organizzare la pace, che sa raccontare ad altre città che occorre superare la logica della guerra. Ecco le parole del papa che mi piacerebbe diventassero un programma per la nostra città, protesa verso i Balcani, spesso teatro ancora di reciproche tensioni, diffidenze, accuse e minacce.

Giorgio La Pira aveva pensato al protagonismo delle città, che non hanno il potere di fare le guerre ma che ad esse pagano il prezzo più alto. Così immaginava un sistema di “ponti” tra le città del mondo per creare occasioni di unità e di dialogo. Sull’esempio di La Pira, non manchi al laicato cattolico italiano questa capacità di “organizzare la speranza”. Questo è un compito vostro, di organizzare. Organizzare anche la pace e i progetti di buona politica che possono nascere dal basso.

✠ Enrico Trevisi