CULTURA

Cappella Madre della Riconciliazione - L'Addolorata, il Vescovo Santin e Trieste

Luis Ferrant y Llausas, L'Addolorata

Il quadro del Vescovo Santin

Nella pala collocata dietro all’altare della cappella troviamo incastonato un quadro con l’immagine della Madonna Addolorata circondata, come da un’ideale corona, dai protomartiri tergestini. Il quadro fu dipinto dal pittore spagnolo Luis Ferrant y Llausas (Barcellona 1806 - Madrid 1868). L’Artista, dopo varie esperienze di formazione – tra cui spicca quella decennale a Roma – nel 1848 fu nominato pittore ufficiale della Casa reale spagnola e posto a servizio di Isabella II. Molte delle sue opere sono attualmente esposte al Museo del Prado di Madrid. Il quadro apparteneva a Mons. Antonio Santin che sembra l’abbia avuto in dono da un amico. Lo tenne, come oggetto di venerazione e di viva pietà mariana, nella sua cappella personale sia quando fu Vescovo di Fiume sia quando, a seguito del suo trasferimento, divenne Vescovo delle Diocesi unite di Trieste e Capodistria. Di fronte a quella Madonna, il Vescovo Santin pregava ogni giorno e per molte ore. Un aspetto poco conosciuto della sua persona e solitamente trascurato nei profili biografici, infatti, è proprio questo: Mons. Santin era un uomo di preghiera intensa, prolungata e profonda. I suoi segretari concordemente mi hanno confidato che già prima delle cinque del mattino andava a pregare in cappella dove, davanti all’Addolorata, pronunciava il suo sì al Signore, rimettendo la sua persona e il suo ministero nelle mani del Padre celeste per conformarli alla sua santa volontà, mentre invocava i doni della pace, della concordia

e della giustizia per il suo popolo afflitto da tante e dolorose situazioni.

Di fronte all’Addolorata e con l’animo pieno di angoscia, il Vescovo Santin pregò il 30 aprile del 1945 in uno dei momenti più tragici della storia di Trieste per l’imminente pericolo di una devastante distruzione, implorando da Lei pietà e salvezza quando le umane speranze di salvare la Città sembravano andare tutte verso un disastroso fallimento. La Vergine Santa lo ascoltò e la Città fu salva. Il quadro con l’immagine dell’Addolorata che, fino a poco tempo fa era custodito nel palazzo vescovile ed era nella disponibilità per la preghiera privata dei Vescovi di Trieste, viene ora doverosamente offerto alla venerazione orante di tutta la Città. Atto doveroso perché, in un certo senso, fu Lei la vera protagonista che, in una fase convulsa della sua storia, preservò la Città da devastazioni sconvolgenti.

Ora, posta nella cappella di via Cavana, attorniata dal santi della Chiesa tergestina e resa luminosa dal ciclo pittorico sulla riconciliazione, l’Addolorata si offre come un punto essenziale di riferimento per la Città e per tutti coloro che si rivolgono a Lei per avere pace e futuro. Ma, per capire il valore, religioso e storico, del quadro con l’immagine dell’Addolorata non ci resta che affidarci alle memorie del Vescovo Santin stesso che, tramite una sua autobiografia intitolata Al tramonto, ci offre una testimonianza diretta di quello che fu il suo ruolo nelle giornate convulse vissute dalla Città alla fine della seconda guerra mondiale.

27 aprile 1945: verso la distruzione del porto

A Trieste, sul finire del 1944, avevano cominciato a circolare voci insistenti sul progetto del comando tedesco di predisporre un piano bellico che prevedeva che il porto venisse minato e fossero distrutti tutti gli impianti di elettricità, acqua e gas, qualora arrivasse il momento del ritiro dalla città. Prontamente informato e dopo aver fatto le opportune verifiche, il Vescovo Santin, ormai convinto che il piano si stesse concretizzando, il 13 novembre 1944 inviò una nota al feldmaresciallo Kesserling, comandante tedesco del fronte italiano, nell’intento di farlo desistere da tale proposito. Sul finire di aprile del 1945 la questione della distruzione del porto riprese vigore. Questo il racconto del Vescovo Santin sulla complessa vicenda:

“Verso la fine della guerra era stato minato il porto. Se la distruzione si fosse resa necessaria per la difesa germanica, e se i Tedeschi avessero dovuto abbandonare Trieste, l’avrebbero fatto saltare. Per fortuna l’incarico di eseguire la distruzione lo ricevette anche un ufficiale austriaco, il dott. Fellner, che da qualche tempo la sera sul tardi veniva di nascosto da me. Era cattolico e contrario a quel sistema di guerra e al nazismo. Fummo d’accordo che egli non avrebbe fatto saltare il porto, anche se fosse venuto l’ordine. Vi è una lettera che si ferma su questi particolari. Riproduco parte di questa lettera che è dell’ufficiale tedesco, dott. Fellner. «...Con relazione alle esplosioni posso congratularmi, perché esclusivamente coi nostri comuni sforzi, che noi attraverso dozzine di canali e di rigiri indirizzati a questo unico scopo di impedire che fosse fatto saltare il porto, si è realmente riusciti di sabotare le esplosioni che fino a pochi giorni prima erano state incondizionatamente ordinate... Ancora ieri [la lettera è del 30 aprile] ebbi una decisiva conversazione con il Magg. Pfeffer, uomo eccellente e operante secondo le nostre intenzioni, al quale, pur non incaricato, ho trasmesso il Suo ringraziamento. Il capitano Leuke ha accettato in una conversazione con Pfeffer e anche il supremo ufficio di Marina di Merano si è dichiarato d’accordo con telegramma, di desistere da un ordine diretto, bensì di mettere ciò nelle mani dei comandi di Marina operanti in Trieste. Cosi queste fatiche hanno salvato praticamente i nervi vitali della città». Ma vi è ancora un fatto. Il giorno 27 aprile 1945, come dirò più tardi, alle nove venne da me il dott. Huber del supremo commissariato. Si disse mandato dal dott. Rogalsky, vicegauleiter, a farmi una comunicazione a nome del supremo Commissario dott. Rainer. Ai miei passi per la salvezza del porto e delle altre installazioni di Trieste, il dott. Rainer rispondeva assicurando che aveva sempre influito in questo senso e che ne aveva parlato anche al Quartier Generale del Führer, che aveva fatto tutto il possibile e che lo avrebbe fatto ancora. Nutriva fiducia che nulla sarebbe stato fatto saltare. Che se le necessità di guerra lo avessero imposto, sarebbe stato fatto esplodere solo un minimum, esclusi in tutti i casi gli impianti idroelettrici. Questa era, disse, la parte ufficiale”.

29 aprile 1945: incontro con il generale tedesco Linkenbach a villa Geiringer

Nel pomeriggio del 29 aprile del 1945, il Vescovo Santin, accompagnato dal dott. Marino Ivancich, incontrò a Villa Geiringer il generale Linkenbach, con il proposito, dettato da un sano e lungimirante realismo, di convincerlo al ritiro delle truppe tedesche. Missione purtroppo fallita. Nelle sue memorie, il Vescovo, con una punta di dolente disincanto, annotò che quel pomeriggio era piovoso e che la villa, pur situata in una posizione stupenda, gli fece un’impressione penosa. Questa la memoria di Mons. Santin, che descrive lo scontro drammatico avvenuto tra Lui, padre saggio e prudente, e il generale con la mente annebbiata da bellicosi propositi: “Esposi la situazione che precipitava. Bisognava preparare la situazione del loro ritiro nel nostro interesse, ma anche nel loro... Il generale parlava con molta sicurezza. Secondo lui le voci [dell’armistizio] erano false. Egli aveva ritirato le truppe sulle colline attorno alla città per dominare meglio la situazione; attendeva rinforzi, che stavano giungendo. Aveva lasciato dei caposaldi in città. Non capiva che cosa si volesse. Le notizie dell’armistizio, pura propaganda. Non era da prendersi in considerazione né un armistizio né un ritiro da Trieste. Egli si sarebbe battuto fino all’ultimo uomo, si sarebbe difeso sia dai disordini di piazza sia dal nemico esterno da qualunque parte venisse. Aveva un comando solo e una sola volontà: combattere. Aveva in mano tutte le batterie che dominavano Trieste. O si faceva ordine o lo avrebbe imposto lui con la forza, a

ogni costo. Dipendeva da noi la distruzione di Trieste. Il lungo colloquio ebbe dei momenti drammatici. Dissi che ogni profano poteva vedere la situazione militare. Si avvicinavano da due parti gli eserciti. Resistere per farsi ammazzare e per distruggere Trieste? Trieste era la porta dell’Europa centrale; perché distruggerla senza alcuno scopo? Non era una città germanica; difendessero quelle. Era un non senso. E una immensa inutile sventura. Il popolo italiano non l’avrebbe mai dimenticato. Dopo molte parole per affermare la decisione a resistere, concluse che se fosse venuto il momento avremmo potuto trattare. Risposi che oggi era ancora tempo, domani probabilmente non ci sarebbe stato più. E declinai ogni responsabilità per le sciagure che sarebbero piombate per tale incomprensione. Avevo fatto il mio dovere. Rispose che anch’egli faceva il suo. Mi accompagnò gentile giù per le scale fuori della villa. Ritornato in città trovai le strade bloccate da cavalli di frisia e sentinelle dappertutto. Molta animazione”.

Villa Geiringer

29 aprile 1945: l’invito alla calma

Dopo l’incontro infruttuoso e drammatico a Villa Geiringer con il generale Linkenbach, il Vescovo Santin si trovò di fronte a una situazione assai delicata e confusa con un popolo impaurito e angosciato, ben consapevole delle azioni distruttive che le truppe tedesche avrebbero potuto mettere in

atto al momento di abbandonare la Città, ma anche pronto ad azioni di contrasto. Il Vescovo Santin avvertì allora il dovere di inviare un messaggio via radio, raccomandando la calma e invitando l’intera popolazione a rinunciare a gesti inconsulti che, in quel contesto, potevano avere gravissime conseguenze. Questo la parte più significativa dell’accorato e autorevole messaggio del Vescovo:

“Calma non significa debolezza, sfiducia, timore. Significa fortezza, coraggio e decisione. Significa lasciarsi guidare dalla ragione e dal senso di responsabilità. Noi non ricusiamo i sacrifici che il bene della città avesse da eseguire, ma vogliamo che il fine sia davvero il bene della città. Più che la breve ora vale l’avvenire. Più che mai oggi s’impone la disciplina consapevole e il dominio dei propri nervi e dei propri sentimenti...In questo momento non ascoltiamo le passioni che possono ardere nei cuori; odio, vendetta, risentimento possono portarci su di una via che è contraria alla legge di Dio e ai principi della civiltà, di cui ci gloriamo. Il senso di giustizia che arde nei nostri cuori, conosce le vie composte e serene che si devono battere. In quest’ora sentiamoci tutti, ovunque siamo, qualunque ideale ci arrida, qualunque lingua parliamo, fratelli, figli di questa città, che vogliamo prospera e grande. Gli operai, che conoscono la mia voce e il mio cuore, sanno di trovare in me un fratello che li ama e non li tradisce...Siamo uniti, sereni, calmi, forti. Nell’ora delle grandi decisioni solo così si trionfa. Non vogliamo il male di nessuno. Non pensiamo alla vendetta da prendere, ma al domani da costruire”.

30 aprile 1945: il giorno della Madonna

La mattina del 30 aprile Mons. Santin ebbe un ulteriore contatto con il comando tedesco con l’obiettivo di concordare il ritiro delle loro truppe da Trieste. L’incontro si tenne alle ore 15 nel palazzo vescovile di via Cavana:

“Alle 15 mentre fischiavano le fucilate, arrivò armato di fucile e accompagnato da quattro soldati armati, il cap. Giessen”. Il Vescovo chiese al capitano tedesco di ritirare le truppe dalla città, senza che questo implicasse un qualche danno alle persone e alle strutture. Ancora una volta, la risposta fu negativa. L’ufficiale tedesco, infatti, informò il Vescovo che aveva ordini precisi e dettagliati di resistere e che sarebbe stato impossibile che la sua richiesta venisse accettata dal Comando. A questo punto troviamo la pagina più commovente e significativa del libro di memorie del Vescovo Santin, che costituisce il cuore della vicenda che stiamo narrando in questo libro. Di fronte a una situazione senza sbocco e senza speranza, il Vescovo capì che era giunto il momento di deporre i panni dell’autorevole mediatore per vestire quelli dell’uomo di Dio. Si recò quindi nella sua cappella e, rivolto all’Addolorata, invocò pietà e salvezza. Questa il testo della sua straordinaria testimonianza:

“Sull’imbrunire del 30 aprile incomincia a tuonare lugubre il cannone. Le batterie a lunga portata sparano verso Sesana, Divaccia e Sappiane, da dove

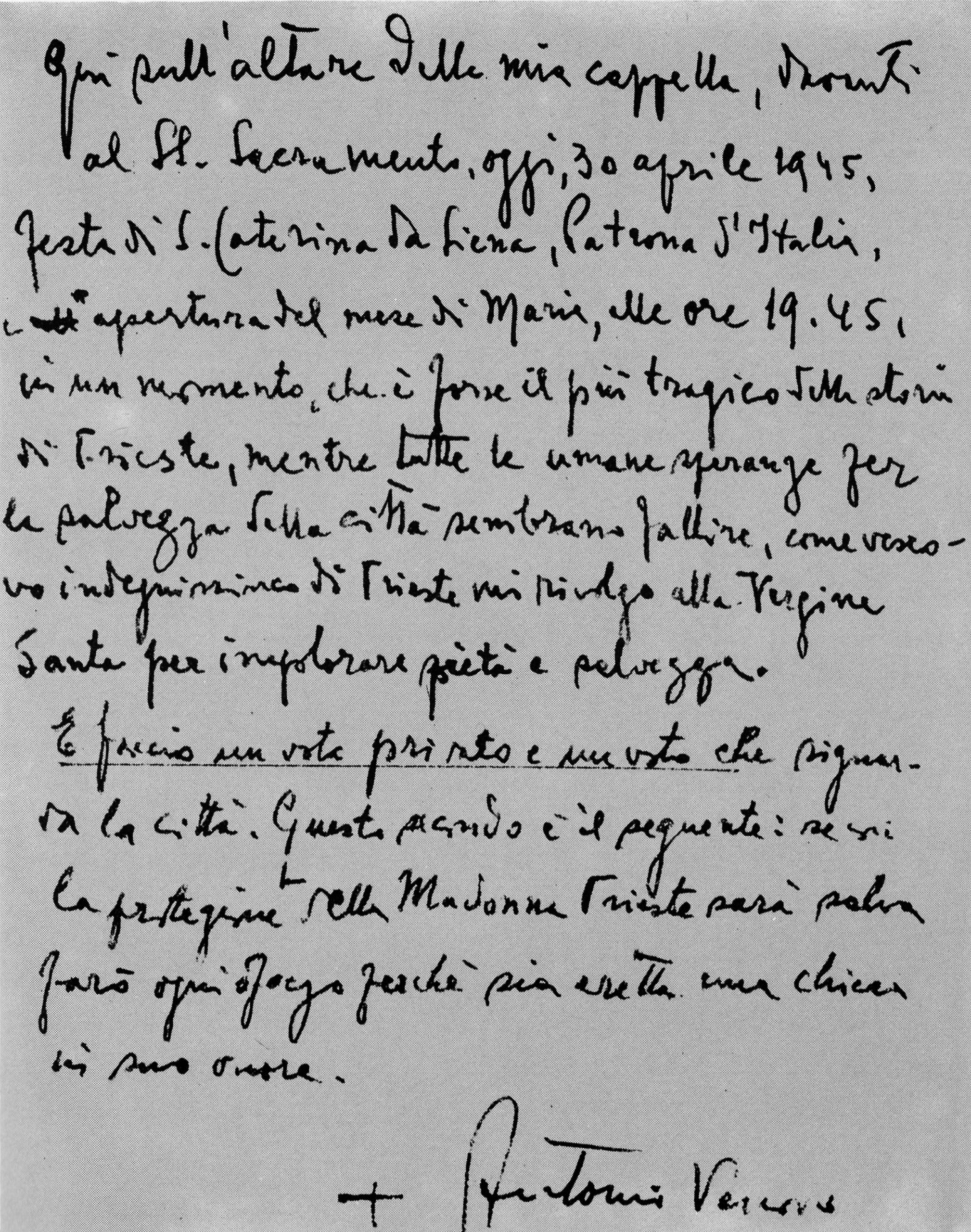

avanzavano le truppe di Tito”. “Con l’animo angosciato feci il voto che, se la Madonna avesse ottenuto da Dio la salvezza di Trieste, avrei eretto in suo onore una chiesa in ringraziamento e sull’altare della mia cappella fissai per iscritto il sacro impegno: Qui sull’altare della mia cappella, davanti al S.S. Sacramento, oggi 30 aprile 1945, festa di S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia e apertura del mese di Maria, alle ore 19.45 in un momento che è forse il più tragico della storia di Trieste, mentre tutte le umane speranze per la salvezza della Città sembrano fallire, come Vescovo indegnissimo di Trieste mi rivolgo alla Vergine Santa per implorare pietà e salvezza. E faccio un voto privato e un voto che riguarda la città. Questo secondo è il seguente: se con la protezione della Madonna Trieste sarà salva, farò ogni sforzo perché sia eretta una chiesa in suo onore.

+Antonio Santin”

Il Santuario Mariano di Monte Grisa con la statua del Vescovo Santin sul belvedere

1 e 2 maggio: la mediazione e la resa

Il 1 e 2 di maggio furono per Trieste i giorni più concitati e difficili e per il Vescovo Santin quelli di una mediazione decisiva e coraggiosa che salvò la Città da violenza e distruzione. La situazione era estremamente complessa e magmatica, resa tale dalla contemporanea presenza nel territorio cittadino di forze militari contrapposte: le truppe tedesche, le avanguardie della quarta armata jugoslava, le truppe neozelandesi, i partigiani italiani e i giovani della guardia civica. La richiesta ai tedeschi, di cui si fece interprete e portatore il Vescovo Santin, fu quella della resa incondizionata. Dopo faticosissime consultazioni, la risposta del Comando tedesco, pervenuta il 2 maggio, fu la disponibilità per la resa a condizione che, nella trattativa, fosse garantita la presenza del Vescovo. Questo il racconto, dall’incommensurabile valore storico e spirituale, di quella vicenda:

“…veniva da me un ufficiale jugoslavo, un maggiore di 23 anni, che non volle saperne di altri comandi e si disse competente. Affermava di essere il comandante di grado più alto in città… Entrò [in episcopio] si sedette. Voleva la resa del castello. Ma non l’avrebbe certamente preso. Dissi che si doveva salire a S. Giusto per parlare con il comandante che era disposto a trattare. Soncini vuole avvertire il Comando di Città. L’ufficiale vuole fare presto. Soncini aveva proposto di trovarci per le 17 davanti a S. Giusto. L’ufficiale parte. Io poi seguo con il Segretario e il conte Franco. Vado in cattedrale. Chiamo al telefono il comandante [del Castello]. Ripete quanto ha detto a Rutteri [che vuole la presenza del Vescovo]. [Solo così] è disposto ad arrendersi in base all’armistizio a un rappresentante degli Jugoslavi, degli Inglesi, degli Americani e del Comitato di liberazione italiano; è autorizzato dal suo Comando a trattare. Gli faccio osservare le difficoltà che si incontreranno a persuadere gli Jugoslavi ad attendere gli Anglo-Americani. Ma egli insiste: vede con i suoi occhi gli Anglo-Americani entrare dalla strada di Barcola. Esco dalla chiesa e trovo l’ufficiale jugoslavo con alcuni partigiani. Subito dopo arriva in automobile Francesco Štoka, commissario politico, con Soncini. Riferisco quanto detto da Riegele. Gli ripeto che assicuro il rispetto del diritto internazionale sui prigionieri di guerra. Riegele accetta di trattare, ma vuole la mia presenza. Farà aprire il Castello, entrino il Vescovo e l’ufficiale jugoslavo. Egli è autorizzato a trattare dalle sue autorità superiori per il castello, per il porto e per tutta la batteria da Punta Grossa a Miramare. L’ufficiale al quale riferisco la risposta, dice di non voler entrare nel castello. Egli resterà davanti alla porta. Gli assicuro che, siccome si continuava a sparare vivacemente, non si sa da che parte, vi era pericolo di essere colpiti. Riegele aveva detto più volte di far cessare il fuoco; egli aveva osservato quanto promesso. Ma l’ufficiale jugoslavo si dichiara impotente a fermare coloro che sparavano da tutte le parti all’impazzata, senza bersaglio e scopo. Propongo che Riegele venga nella sacrestia di s. Giusto. L’ufficiale jugoslavo accetta. Lo propongo pure a Riegele, che accetta. Gli andrò io incontro. Con una bandiera bianca – fischiano non si sa da dove le fucilate – mi affaccio all’angolo della cappella di S. Giovanni, che dà verso la parte del castello, con il Segretario. Lentamente calano alquanto il ponte levatoio, non completamente. Aprono la porta, rasentano il muro, forse sopra di una passerella, escono il comandante e un giovane sottoufficiale. Dall’alto delle mura i marinai ci fanno cenno di avvicinarci. Mi faccio incontro al comandante che scende dignitoso, gli stringo la mano e gli dico: Signor comandante di Porto, vi saluto in un momento penoso per voi e per me. Voi siete un bravo soldato. Riegele è profondamente commosso, sembra avere le lacrime agli occhi. Io lo sono pure. Lo accompagno davanti alla cattedrale, dove gli presento l’ufficiale [jugoslavo], il Politkomisar Štoka e altri. Invito tutti nella sacrestia dei canonici. Qui attorno al tavolo grande prendiamo posto: io sulla poltrona vescovile, di fronte Riegele, alla sua destra il sottoufficiale tedesco, ai due lati, uno di fronte all’altro, l’ufficiale jugoslavo e il sig. Štoka. Riegele

parla un po’ l’italiano e qualche parola di slavo”.

Le memorie del Vescovo Santin continuano poi con il racconto del momento della resa avvenuta il 2 maggio 1945:

“Riegele si dice autorizzato a trattare per il Castello, per il porto, per le batterie. Vuole la base dell’armistizio. L’ufficiale iugoslavo ripete che non conosce l’armistizio, che la resa deve essere fatta all’armata iugoslava e che le condizioni sono: trattamento dei prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale. (Avevo precedentemente proposto che i prigionieri, disarmati, rimanessero nel Castello; ciò che era stato in massima accettato). Riegele chiede se si tratta di truppe regolari o di bande di partigiani. L’ufficiale ride poco educatamente e assieme a Stoka dice che si tratta di truppe regolari. Riegele mi chiede se sono disposto a firmare il documento di resa. Egli vuole la mia garanzia. Rispondo affermativamente. Egli detta un telegramma al sottufficiale per Leuke: alla presenza del Vescovo, in S. Giusto, egli e l’ufficiale iugoslavo stanno trattando. Le condizioni sono: resa con trattamento di prigionieri di guerra tutelati dal diritto delle genti. Chiede l’autorizzazione a firmare. Parte il sottufficiale per il Castello. Riegele assicura che la risposta sarà immediata. Ora Riegele, anche per distendere i nervi, mi chiede il permesso di uscire dalla chiesa per fumare. Escono tutti; rimaniamo io e il sacrestano. Il fine da raggiungere con le trattative era quello di impedire la distruzione della città. Il pericolo era il bombardamento del Castello e della zona circostante. Questo non sarebbe avvenuto se gli anglo-americani fossero giunti tempestivamente in città e il Castello si fosse arreso. Ora Riegele li aveva visti entrare da Barcola. Dopo qualche tempo entra il conte Franco ad avvertire che erano arrivati sulla piazza di S. Giusto i carri armati neozelandesi e che Riegele stava trattando con loro. Esco un momento. Vedo Riegele parlare in inglese con l’ufficiale che guida il primo carro armato, che ha a fianco un ufficiale di marina germanico come interprete. L’ufficiale inglese parla ora per radio. Riegele mi avverte che parla con il generale, che sarà fra qualche momento sulla piazza di S. Giusto. Egli vuole firmare anche con loro. Rientro in sacrestia. Vi sono pure il conte Franco e il prof. Rutteri. Essi escono. Rientrano e informano che è arrivato il generale neozelandese, il quale è entrato nel Castello assieme a Riegele e all’ufficiale iugoslavo. Prego il prof. Rutteri di telefonare al Castello per sapere se posso andarmene. Il comandante si scusa che non può venire a salutare e annuncia che firmerà la resa solo con il generale inglese. Usciamo dalla chiesa. Fuori gente attende. Già prima il campanaro aveva chiesto, a nome di quanti erano sulla piazza, il permesso di suonare le campane. Mentre esco, si fanno attorno tutti a chiedere notizie. Rispondo: «È la resa». Vogliono suonare le campane. Rispondo: «Suonate». Mentre scendo e si sparge la notizia della resa, tutti i volti si rischiarano”.

Sul piazzale di san Giusto – sono le 17.30 del 2 maggio 1945 – fa la sua comparsa il primo carro armato neozelandese. Il maggiore tedesco Riegele, con il piede sul predellino, si appresta a trattare la resa in Castello. In penultima fila, visibile per il cappello, il Vescovo Santin, appena uscito dalla sacrestia della Cattedrale, dopo aver svolto un’opera preziosa per la cessazione delle ostilità. La resa da parte germanica sarebbe dovuta avvenire al maggiore jugoslavo; avverrà invece al colonnello neozelandese, perché di grado superiore (era questo, in pratica, quello che volevano da giorni i tedeschi) [Ranieri Ponis]